東京支部では、2025年1月18日に新春経済交流会「世代と分野を超えて考えるDE&I -Women Driving Growth for a Brighter Future-」を開催いたしました。

本会は、女性や若手の方々をはじめ、より幅広い世代の皆様にご参加いただけるようなイベントを目指し、同窓会運営陣のメンバーが中心となり、「女性の活躍を推進する良い機会」となることをテーマに企画しました。

そこで、今回は、様々な世代の女性同窓生の方々にご登壇いただき、DE&I(特に女性の活躍推進)について議論を深めるイベントとなりました。

イベント冒頭では、柄澤康喜東京支部長より、力強いスピーチがあり、「これまで女性の活躍推進に向けた取り組みは、男性社会の中で成功した一部の女性にのみ焦点を当ててきた。これからは、男性自身が既存の価値観や制度から脱却することで、真の女性活躍を推進する必要がある」という、熱いメッセージを参加者の皆様に伝えていただきました。

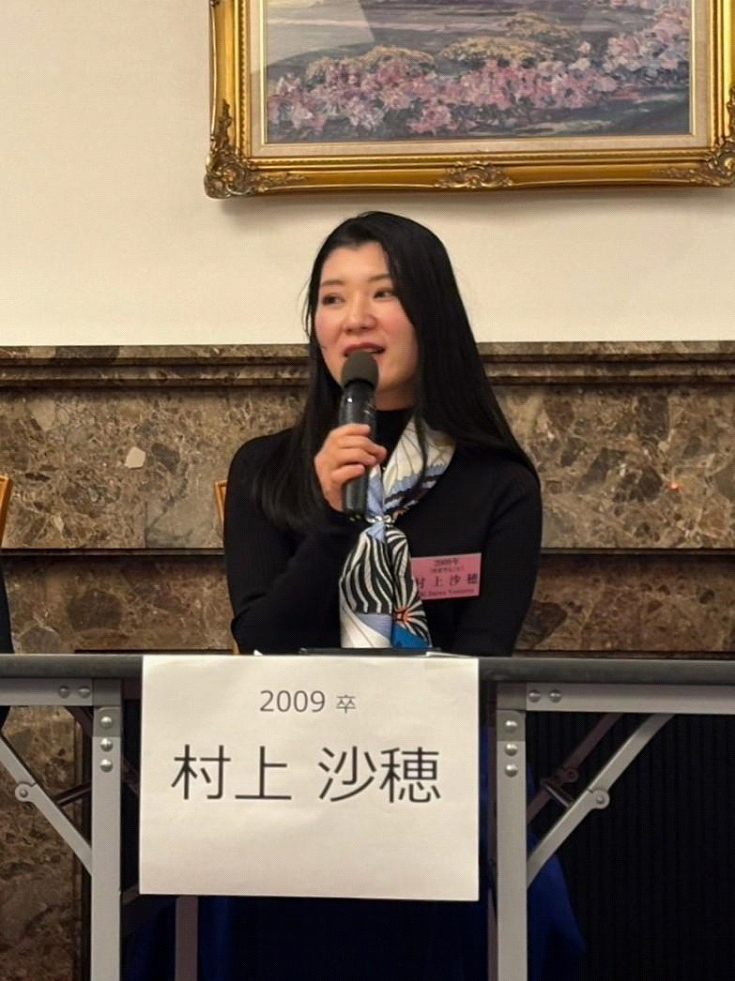

トークセッションでは、様々な分野でご活躍されている女性同窓生の皆様による貴重なご意見を伺える場として、絹川 幸恵 氏(1988年卒、みずほビジネスパートナー株式会社 代表取締役社長)、盛 玲子 氏(1994年卒、株式会社三井住友銀行 国際金融法人部長)、本イベントの企画リーダーである村上 沙穂 氏(2009年卒、株式会社DG Daiwa Ventures アドバイザー)、山村 萌 氏(2016年卒、株式会社シナモン)、久下 舞子 氏(2023年卒、有限責任会社トーマツ)がご参加くださいました。また、司会には大澤和明 氏(2016年卒、スマートプラスクレジット 代表取締役)が担当され、大企業、ベンチャーなど、様々な環境や役職を経験されてきた大澤氏ならではの視点が加わり、より学びの深いパネルディスカッションとなりました。

セッションは、まず村上氏から男女雇用機会均等法や女性活躍推進法等の過去から現在に至るまでの背景制度の変遷と、今後の社会変化に適応するためにDE&Iに取り組むべき理由についての導入プレゼンテーションから始まり、参加者全体で認識を共有しました。その後、登壇者の皆様から、以下のテーマについて世代ごとの意見をお伺いしました。

①「世代」と「分野」の観点から考える、女性や少数派の社会や組織における位置づけの変遷について

まず、絹川氏は、男女雇用機会均等法が制定された直後に社会人となり、育児休業法が整備されたタイミングで出産を経験されたご自身の人生を振り返り、お話されました。昔の職場では、制服の着用やお茶くみといった業務で男女の区別があり、昇進の機会にも大きな差があったそうです。それから35年が経ち、社会は大きく変化しましたが、世界に目を向けるとダイバーシティの推進はさらに進んでいるため、現状に甘んじていてはならないと、未来への視点も交えながら語られました。

次に、盛氏は、絹川氏のお話に共感を示しつつ、ご自身の経験を交えながらお話されました。盛氏さんもかつては制服を着てお茶くみをしていたそうで、当時はそれが当たり前だったと語っておられました。一方で、大学や入社当初の職場では女性が少数派であり、現在では総合職として入社する女性が増え、活躍も目覚ましいと話されました。また、昔は女性が少なかったからこそ優遇されていた側面もあったかもしれないが、次世代の社員には多様な価値観の中で活躍してほしいと期待を込めて語られました。

続いて、村上氏は、医療機関と政府系機関での勤務経験から、職場環境によって男女に対する考え方が大きく異なるという、興味深いお話をされました。初期研修医時代は男女差を感じなかったものの、専門性を身につけていく過程で、育休や産休を経た女性への周囲の視線に大きな差があることを実感したそうです。医療機関では、時短勤務の女性医師への視線が厳しい一方、政府系機関では専門性を評価する文化があり、職場環境によって大きく異なる現状についてお話されました。また、出産・育児と仕事の両立という、現代社会が抱える課題についても、当事者としてリアルな思いを語られました。

また、山村氏は、日系の大企業とスタートアップ企業での勤務経験から、組織の規模や文化によって、女性に対する意識が大きく異なるというお話をされました。ファーストキャリアでは、総合職として入社する女性の割合は依然として低かったものの、女性社員が不当な評価を受けることはなかったそうで「むしろ女性は優秀だ、という評価を頂くこともありました」とのこと。そんな中、セカンドキャリアであるスタートアップ企業では、「人手不足で、性別について気にしたことはなかった」というリアルなお話がありました。性別だけでなく、誰もが状況によってマイノリティになりうる可能性を指摘し、互いに尊重し配慮し合うことの重要性について、熱く語られました。

最後に、社会人としてのキャリアをスタートされてすぐの久下氏は、監査法人という業界において、女性のパートナーが活躍している現状についてお話されました。そのように「活躍する女性」としてのロールモデルが存在する一方で、それを目指す女性はまだ一部であるとし、多くの女性がライフプランを考えながらキャリアをセーブしている現実もあると語られました。組織の制度や環境が整っていても、個人の価値観や状況によってキャリアに対する考え方が多様であるという点について、お話されました。

②「世代」と「分野」の観点から読み取れるアンコンシャス・バイアスと、社会や組織による対応への期待について

まず、久下氏は、ご自身のライフプランを考える中で、出産や育児などでキャリアをセーブする時期があることは当たり前として想定してきたと語られました。それは決して悪いことではないとしつつも、一度セーブした後に仕事に復帰する際のハードルや、社会とのつながりを維持する必要性について言及されました。また、そういった経験のある先輩方の経験を知る機会があれば認識は変わっていくのではないかとお話されました。

さらに、久下氏の話を受けて、山村氏は、女性がライフプランを立てる際、無意識のうちに「女性はキャリアをセーブする」というバイアスにとらわれている可能性を指摘されました。また、女性が全国転勤のある総合職を避けるといった行動も、アンコンシャス・バイアスの影響であるかもしれないと示唆されました。ご自身の経験から、サポーティブなパートナーのおかげで、そのバイアスを乗り越えることができたと語られました。

村上氏は、ご自身のキャリアを振り返り、アンコンシャス・バイアスに気づいた経験を語られました。政府系機関で働いていた際、産男性職員の育休申請に対し、育休取得を想定していなかった自分自身を振り返り、それがまさにアンコンシャス・バイアスだったと気づいたそうです。また、マネジメント層は多様な事例を知り、社員の状況を理解する必要性を強調されました。

盛氏は、ご自身がお客様との会食で、女性社員に「夜は大丈夫か」と無意識に聞いてしまうことに対し、アンコンシャスバイアスだったと気づかれたそうです。また、マネジメント層はアンコンシャス・バイアスを理解するだけでなく、それぞれの事情を理解し、補完し合う仕組みを作ることが重要であると語られました。

最後に、絹川氏は、自身がみずほ証券で初の女性役員になった際の経験を語られました。抜擢されたにも関わらず、「女性の支店長で大丈夫か」と部下に聞かれた経験を通して、女性を登用することへの躊躇も、アンコンシャス・バイアスが影響している可能性を指摘されました。アンコンシャス・バイアスは誰にでもあると認識する必要性を強く訴えられたと同時に、組織のトップに立つ人ほど、アンコンシャス・バイアスを認識し、それを乗り越える努力が必要だと語られました。

③個人でできる、女性や少数派が活躍するための行動について

まず、久下氏は、ご自身が「自分の力を過小評価してしまう」傾向があることを率直に語られました。周りの人たちの中にも、自信がないように見える人がいると指摘し、「自分を卑下しすぎない」ことの重要性を述べられました。また、「能力さえあれば評価される時代」だからこそ、自分で限界を決めつけずに挑戦していくことが大切だと語られました。

次に、山村氏は、スタートアップ企業で経営に携わっていた経験と、個人としての視点から、ダイバーシティの必要性について独自の意見を述べられました。スタートアップのような、常に変化と緊急性の高い環境では、必ずしも全ての物事に配慮できない場面があることを指摘しつつも、個人としては「誰もがマイノリティになる可能性」を意識し、必要なサポートを主張していくことの重要性を訴えられました。「配慮してくれるだろう」という受け身の姿勢ではなく、「自分は何ができて、何ができないのか」を明確に伝え、できない部分の代わりに別の部分で自身がバリューを提供できる組織に属するべきだと、具体的な行動を示唆されました。

村上氏は、山村氏の意見に強く共感し、ダイバーシティを考える上で、個々人のコミュニケーションと合意形成が重要であると述べられました。働く意欲やライフプランは人それぞれ異なるため、そのすり合わせが必要であると語りました。また、育休や産休は女性の社会進出を推進する上で必要な施策である一方で、医療機関では産休明けの女性医師に対する不当な扱いが発生していた、という経験を語られ、その背景には、頑張っている人が正当に評価されていないという構造的な問題があることを指摘されました。

盛氏は、ご自身の職場に外国籍のメンバーがいる経験から、「みんなが当たり前」ではないことを強く認識していると語られました。個人がそれぞれ異なる考えを持っていることを尊重し、互いの違いを理解し合うためのコミュニケーションを重視するべきだと述べました。また、コミュニケーションには時間がかかることを理解し、その上で、他の業務をセーブするなどの工夫が必要であると提言されました。

最後に、絹川氏は、パネルディスカッションの議論全体を踏まえ、3つのポイントを提言されました。1点目は、女性が自信を持って行動するためのマインドセットの重要性です。女性は男性に比べて自己評価が低い傾向にあるため、過度に不安になることなく挑戦することが大切だと述べられました。2点目に、ダイバーシティからエクイティ(公平性)へという視点の重要性を示唆されました。それぞれの状況に応じて必要なサポートをすることが、結果として平等につながるという考えを示されました。3点目は、異なる意見を尊重し、面白がる姿勢の重要性です。違いを新しい価値に変えることができるような発想を持つことが、社会をより良く変えていく力になるだろうと、未来への期待を込めて語られました。

質疑応答では、参加者の方から「多様性は共通の価値観を基盤とするべきではないか」という質問が投げかけられました。この質問に対し、絹川氏からは、以前所属されていた会社が多様性を受け入れながら成長する上で、コアとなる価値観と、それを浸透させるための1on1をはじめとしたコミュニケーション 施策をしっかりと行うことが欠かせなかったという実体験を交えたご回答がありました。それに対して、別の参加者から「パーパス浸透は重要である一方で、若い世代は1on1ミーティングが苦手だという意見も聞く」という意見がありました。また、他の観点として「囲碁を人間の男性が教えた時とAIが教えた時とでは、AIに教えられた生徒のパフォーマンスが平均値が高いだけでなく、男女のパフォーマンスの差がなかった」という最近の研究を例に挙げ、男性社会が作ってきたルールの中での取り組み全てにアンコンシャスバイアスがかかっていないのかを俯瞰してみることへの提言もありました。

また、別の参加者の方から「『アンコンシャスバイアスに気づく』ために何か取り組まれているか?」という質問がありました。この質問に対して、村上氏からは、多様性を尊重することで有名なGoogleを例に挙げて、認知バイアスに気づくための研修を実施し、意識改善・啓蒙を進めていくことを一つの施策として提言されました。絹川氏もその意見に補足される形で、「思えば、マネジメントする側に立った時に男性の部下の方がやり取りがスムーズだと感じている節がある。こういうことを俯瞰的に実感する場を設けることは重要なのではないか」 と回答されました。

イベント後の交流会では、世代を超えた様々な同窓生の方々と交流することができ、多くの刺激を受けました。また、参加者の皆様が今回のテーマについてディスカッションされているのを耳にしました。この同窓会というイベント自体もDE&Iという観点で、非常に貴重な機会だと実感しました。

最後に、今回のイベントを企画・運営にご協力いただいた関係者の皆様、そして貴重なお話をいただいた、絹川氏、盛氏、村上氏、山村氏、久下氏、そして当日ご参加いただいた同窓生の皆様に、心より感謝申し上げます。

今回のイベントで得られた学びを活かし、次回の同窓会イベントも、より有意義なものにできるよう、運営一同尽力してまいります。今後とも、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(松尾心夢)